Миома матки

О миоме матки

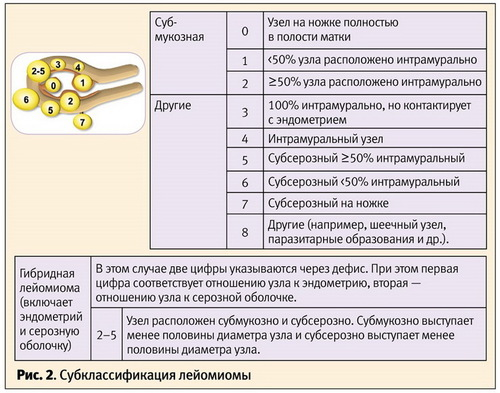

Миома матки (лейомиома, фибромиома) - это самая распространенная доброкачественная опухоль у женщин. Наблюдается тенденция к омоложению заболевания, и в настоящее время миомы возникают у 20-40% женщин репродуктивного возраста. С учетом позднего планирования беременности в современной популяции эта патология не только приводит к существенному снижению качества жизни, но и нередко нарушает репродуктивные планы семьи. Во многих странах это главная причина удаления матки (50-70% случаев гистерэктомии в России), в связи с чем акушерами – гинекологами принята не выжидательная тактика, а технология «менеджмента миомы», предполагающая раннее выявление и профилактику роста узлов. Какими бывают миомы? • Традиционная (согласно международной классификации болезней – МКБ-10) классификация разделяет узлы по локализации на 3 вида: - субмукозная (подслизистая) – D25.0 - интерстициальная (интрамуральная) - D25.1 - субсерозная - D25.2 • Классификация FIGO по типам расположения – важна и применима для определения тактики ведения и методов оперирования пациентки, описывает восемь типов миом, включая гибридный класс новообразований (смесь двух типов миом) • Гистологически единичный или множественные узлы миомы могут быть описаны как: обычная миома (зрелая доброкачественная опухоль), клеточная, причудливая миома, лейомиобластома (эпителиоидная лейомиома), внутрисосудистый лейомиоматоз, пролиферирующая миома и лейомиома с явлениями миосаркомы (малигнизирующаяся). Морфологическому исследованию в обязательном порядке подвергаются все удаленные узлы с целью подтверждения доброкачественности процесса. • Клинически миома может быть иметь бессимптомный характер, никак не проявляясь и без динамики роста (по оценке УЗИ). Но чаще мы имеем дело с так называемой симптомной миомой матки (ее проявления описаны ниже) и быстрым ростом узлов (более, чем на 4см в год). Саркома (злокачественная опухоль тела матки) – выявляется среди 0.5 – 0.7% женщин с миомой, имеет определенные клинические и лабораторно – инструментальные характеристики, заставляющие заподозрить атипический рост.

Как проявляется миома матки для женщины? Миома матки длительное время может протекать без выраженных клинических проявлений. Симптомы миомы матки могут быть изолированными или в различных сочетаниях, включая маточные кровотечения, боль, нарушения функции смежных органов, бесплодие, нередко сочетаясь с гиперплазией эндометрия, мелкокистозными изменениями яичников, дисгормональными заболеваниями молочных желез. Маточные кровотечения, наблюдаемые у 70 % больных, являются наиболее частой причиной оперативного вмешательства. Болевой синдром у каждой третьей больной проявляется менструальными болями, постоянной ноющей болью при быстром росте узла, сдавлении соседних органов. При субсерозной корпоральной миоме на широком основании симптомы могут отсутствовать несмотря на значительное увеличение размеров матки вплоть до внешнего увеличения живота. Как обнаруживают миому? Осмотр гинекологом и уточнение жалоб позволяют предположить избыточную пролиферацию, однако и пальпация не всегда даёт полное представление о локализации и числе миоматозных узлов. Основным методом скрининга и первичной диагностики является ультразвуковое исследование (УЗИ), предоставляя возможность не только топической диагностики миоматозных узлов, но и их структуры, дифференциации с другой патологией миометрия (аденомиоз, саркома и т.д.), а также оценку динамики роста узла. КТ и МРТ малого таза «с контрастированием» и «без» назначаются по показаниям для определения соотношения органов малого таза, костных структур и сосудов таза, полости матки и миом, что помогает правильному выбору тактики, объема оперативного лечения. Можно ли обойтись без операции? Тактика ведения больных миомой матки абсолютно индивидуальна, зависит от проявления, динамики, репродуктивных планов, иных заболеваний и предпочтений женщины. Медикаментозная терапия в отношении миомы несет не постоянный, а чаще периоперационный характер, усиливая уменьшение и отграничение узла при операции, закрепляя отсутствие роста миом в дальнейшем. Большинству больных миомой матки необходимо хирургическое лечение.

Показаниями к оперативному лечению являются:

• Обильные менструальные кровотечения, приводящие к анемии,

Подслизистое расположение узла

• Хроническая тазовая боль, нарушение нормального функционирования соседних органов

• Быстрый рост, большой размер опухоли (узлы более 40 мм)

• Рост миомы в постменопаузе

• Бесплодие, при отсутствии других причин. Как правило, хирургическое лечение выполняют в плановом порядке.

В арсенале гинекологической службы ГАУЗ ГКБ 40 есть следующие оперативные технологии в лечении миомы:

Рентгенваскулярная билатеральная мобилизация маточных артерий (ЭМА)– метод, основанный на окклюзии маточных артерий (или селективно сосудов узлов) с помощью суспензионного эмболизирующего вещества. Снижение трофики миоматозных узлов приводит к стойкому их регрессу. Преимуществами метода является отсутствие необходимости в наркозе (сама процедура безболезненная), в сохранении матки и отсутствии рубцов на животе. Однако мы предупреждаем о постэмболизационных болях, выраженных в течение первой недели после ЭМА. В условиях стационара больной оказывается уход и сиптоматическая терапия, а также УЗИ для контроля достижения окклюзии. Узлы миомы после ЭМА уменьшаются постепенно, мы напоминаем пациентке о необходимости проведения УЗИ и наблюдения гинекологом, в том числе в поликлинике ГКБ 40.

Какие операции проводят по поводу миомы матки?

Виды хирургических вмешательств:

1. Радикальный метод– связанный с удалением матки - единственный, приводящий к полному излечению, хирургический способ: тотальная гистерэктомия (с шейкой матки) или субтотальная гистерэктомия (удаление только тела матки).

Доступ выбирается оперирующия гинекологом в зависимости от размера, локализации, сопутствующей патологии

- лапаротомия – используется разрез по Пфанненштилю (вдоль линии бикини) или нижнесрединная лапаротомия.

- Лапароскопическая гистерэктомия – удаление через 3 небольшие (до 1 см) разрезы кожи.

- Лапароскопически ассистируемая гистерэктомия (тотальная и субтотальная) – сочетание лапароскопического и вагинального доступов

- Вагинальная (влагалищная) гистерэктомия – является современным, востребованным направлением современной оперативной гинекологии, сочетая в себе преимущества радикальной хирургии и искусства эстетической минимизации доступа. Пациентки после влагалищной гистерэктомии имеют меньшую кровопотерю, менее выраженный болевой синдром, минимальные риски формирования спаечной болезни, раннюю активизацию, отсутствие повреждения кожных покровов, быстрое восстановление трудоспособности. Подобные операции нередко совмещают с коррекцией опущения тазового дна.

Несмотря на то, что тотальная гистерэктомия является радикальной операцией, женщинам молодого возраста, а также тем, кто желает сохранить матку или репродуктивную функцию по показаниям выполняют органосохраняющие операции – миомэктомии, направленные на удаление узла или узлов:

2. Консервативный метод - миомэктомия:

- Лапароскопическая миомэктомия – имеет преимущества небольших разрезов брюшной стенки, однако приемлимость этого доступа для возможного вынашивания беременности в дальнейшем, во многом, определяется топографией узлов и мастерством хирурга.

- Лапаротомная миомэктомия – проводится при очень больших и гигантских размерах миомы, более надежна в отношении планирования беременности в дальнейшем и требует периоперационной медикаментозной поддержки, внимательного ведения врачом на амбулаторном этапе.

- Гистероскопическая миомэктомия / резекция миомы – операция в отношении субмукозных миом (расположенных в полости матки) небольших размеров, проводимая под внутривенным наркозом.

- Вагинальная миомэктомия – при шеечной, перешеечной и других видах низкорасположенных миом.

Практически каждый из этих методов имеет свою нишу в лечении миомы матки, свои преимущества и недостатки, показания и противопоказания. Приемлемость метода в той или иной ситуации определяется врачом индивидуально.

Как наблюдаться после операции?

После органосохраняющих операций пациентке нужно помнить об опасности рецидивирующего роста узлов, то есть о необходимости регулярного ультразвукового исследования, наблюдения гинеколога.

После радикальных операций, убедившись в доброкачественности процесса, пациентка вместе с врачом обсуждает необходимость поддерживающей гормональной терапии. Следует подчеркнуть, что подобные операции напрямую не влияют качество жизни, в том числе сексуальной.

Возможна ли профилактика миомы матки? Доказано, что существует наследственная предрасположенность к росту миомы, поэтому при наличии указаний на заболевание у старших родственников следует обращать повышенное внимание регулярность осмотра врачом – гинекологом. Кроме общих рекомендаций по соблюдению рационального режима жизни, играет роль исключение абортов, своевременная коррекция гормональных нарушений, адекватное лечение иных гинекологических заболеваний. Миома матки является результатом соматической мутации клеток миометрия вследствие многочисленных повреждающих факторов. Поэтому в основе профилактики должны превалировать здоровый образ жизни и сохранение репродуктивного здоровья. Все перечисленные методы лечения миомы внедрены и активно используются гинекологической службой ГКБ 40, однако формирование тактики лечения определяется врачами больницы при консультировании индивидуально.

Данная классификационная система позволяет клиницисту отделить лейомиому, деформирующую полость матки, от других её форм, так как именно подслизистые миоматозные узлы чаще вызывают аномальные маточные кровотечения.

Гистологическому исследованию в обязательном порядке подвергаются все удаленные узлы с целью подтверждения доброкачественности процесса, что предполагает соотнесение со следующими гистологическими вариантами лейомиом: обычная ММ (зрелая доброкачественная опухоль), клеточная, причудливая миома, лейомиобластома (эпителиоидная лейомиома), внутрисосудистый лейомиоматоз, пролиферирующая миома и лейомиома с явлениями миосаркомы (малигнизирующаяся).

Саркома (злокачественная опухоль тела матки) – выявляется среди 0.5 – 0.7% женщин с ММ, имеет определенные клинические и лабораторно – инструментальные характеристики, заставляющие заподозрить атипический рост.

Клинические проявления

Миома матки длительное время может протекать без выраженных клинических проявлений. Симптомы миомы матки могут быть изолированными или в различных сочетаниях, включая маточные кровотечения, боль, нарушения функции смежных органов, бесплодие, нередко сочетаясь с гиперплазией эндометрия, мелкокистозными изменениями яичников, дисгормональными заболеваниями молочных желез.

Маточные кровотечения, наблюдаемые у 70 % больных, являются наиболее частой причиной оперативного вмешательства при ММ. Болевой синдром у каждой третьей больной проявляется вторичной дисменорреей (менструальные боли), постоянной ноющей болью при быстром росте узла, сдавлении соседних органов. При субсерозной корпоральной миоме на широком основании симптомы могут отсутствовать несмотря на значительное увеличение размеров матки.

Диагностика

Осмотр гинекологом и сбор анамнеза позволяют предположить избыточную пролиферацию, однако пальпация не всегда даёт полное представление о локализации и числе миоматозных узлов. Основным методом скрининга и первичной диагностики является ультразвуковое исследование (УЗИ). Эхография предоставляет возможность не только топической диагностики миоматозных узлов, но и их структуры, дифференциации с другой патологией миометрия (аденомиоз, саркома и т.д.), а также оценку динамики роста узла.

КТ и МРТ позволяют с высоким разрешением не только определять соотношение органов малого таза, костных структур и сосудов таза, полости матки и миом, что помогает правильному выбору тактики, объема оперативного лечения.

Консервативное лечение

Тактика ведения больных с ММ включает наблюдение и мониторинг, медикаментозную терапию, различные методы хирургического воздействия и использования новых миниинвазивных подходов, для каждой пациентки разрабатывают индивидуальную тактику ведения.

Методы лечения миомы матки можно классифицировать следующим образом:

1. Группы препаратов медикаментозной терапии:

1.1. Агонисты и антагонисты гонадотропного рилизинг-гормона (ГнРГ).

1.2. Внутриматочная система с левоноргестрелом.

1.3. Селективные блокаторы прогестероноВвых рецепторов. 3.4. Экспериментальные и перспективные медикаментозные методы.

При выборе медикаментозного лечения врач руководствуется оценкой клинических проявлений, динамикой роста узлов, возрастом пациентки, репродуктивными планами пациентки. Чаще всего медикаментозная терапия несет периоперационный характер, усиливая уменьшение и отграничение узла при операции и закрепляя отсутствие роста миом в дальнейшем.

Большинству больных миомой матки необходимо хирургическое лечение. Показаниями к оперативному лечению являются:

- Обильные менструальные кровотечения, приводящие к анемии,

- Подслизистое, перешеечное и межсвязочное расположение узла,

- Хроническая тазовая боль, снижающая качество жизни, нарушение нормального функционирования соседних органов

- Большой размер опухоли (узлы более 40 мм)

- Быстрый рост опухоли,

- Рост ММ в постменопаузе

- Бесплодие, при отсутствии других причин.

Как правило, хирургическое лечение выполняют в плановом порядке в первую фазу менструального цикла.

2. Малоинвазивные (не требующие наркоза) органосохраняющие методы лечения миомы матки:

2.1. Рентгенваскулярная билатеральная эмВболизация маточных артерий – метод, основанный на окклюзии маточных артерий с помощью суспензионного эмболизирующего вещества – поливинилового спирта. Снижение трофики миоматозного узла приводит к необратимому его регрессу.

2.2. Фокусированная ультразвуковая аблация узла – технология деструкции ткани высокоинтенсивным сфокусированным ультразвуком под контролем МРТ. Данному подлежат пациентки с единственным узлом по передней стенке без ожирения и спаечного процесса.

2.3. Радиоволновая абляция, криодеструкция и другие экспериментальные методы – используются реже.

Хирургическое лечение

Наиболее часто пациенткам с ММ предлагаются те или иные хирургические методы:

3. Виды хирургических вмешательств:

3.1. Радикальный – связанный с удалением матки - единственный, приводящий к полному излечению, хирургический способ: тотальная гистерэктомия (с шейкой матки) или субтотальная гистерэктомия (удаление только тела матки).

Доступ выбирается оперирующия гинекологом в зависимости от размера, локализации, сопутствующей патологии, технического оснащения и степени квалификации специалиста.

- лапаротомия – используется разрез по Пфанненштилю или нижнесрединная лапаротомия.

- Лапароскопическая гистерэктомия – удаление через 2 или 3 небольшие (до 1 см) троакарные отверстия.

- Лапароскопически ассистируемая гистерэктомия (тотальная и субтотальная) – сочетание лапароскопического и вагинального доступов

- Вагинальная (влагалищная) гистерэктомия – является перспективным направлением современной оперативной гинекологии, сочетая в себе преимущества радикальной хирургии и искусства эстетической минимизации доступа. Пациентки после влагалищной гистерэктомии имеют меньшую кровопотерю, менее выраженный болевой синдром, минимальные риски формирования спаечной болезни, раннюю активизацию, отсутствие повреждения кожных покровов, быстрое восстановление трудоспособности. Подобные операции нередко совмещают с коррекцией опущения тазового дна.

Несмотря на то, что тотальная гистерэктомия является радикальной операцией, ее не следует рекомендовать женщинам молодого возраста, а также тем, кто желает сохранить матку или репродуктивную функцию. При наличии показаний к хирургическому лечению этим категориям больных выполняют органосохраняющие операции – миомэктомии, направленные на удаление узла или узлов:

3.2. Консервативная миомэктомия:

Лапароскопическая миомэктомия – имеет преимущества небольших разрезов брюшной стенки, однако приемлимость этого доступа для возможного вынашивания беременности в дальнейшем, во многом, определяется топографией узлов.

- Лапаротомная миомэктомия – как и все органосохраняющие операции требует периоперационной медикаментозной поддержки

- Гистероскопическая миомэктомия / резекция миомы – операция в отношении субмукозных миом небольших размеров, проводимая под внутривенным наркозом.

- Вагинальная миомэктомия – при шеечной, перешеечной и других видах низко – расположенных миом.

Практически каждый из этих методов имеет свою нишу в лечении миомы матки, свои преимущества и недостатки, показания и противопоказания. Приемлимость метода в той или иной ситуации определяется врачом индивидуально.

Реабилитация после операций

После органосохраняющих операций пациентке нужно помнить о необходимости регулярного ультразвукового исследования, наблюдения гинеколога с целью профилактики и\или ранней диагностики рецидивирующего роста миом.

После органо-уносящих операций, убедившись в доброкачественности процесса, пациентка вместе с врачом обсуждает необходимость поддерживающей гормональной терапии. Следует подчеркнуть, что подобные операции напрямую не влияют качество жизни, в том числе сексуальной.

Профилактика

Возможна ли профилактика миомы матки?

По – видимому, возможна. Кроме общих рекомендаций по соблюдению рационального режима жизни, играет роль исключение абортов, своевременная коррекция гормональных нарушений, адекватное лечение гинекологических заболеваний. Существует и специфическая профилактика. Это своевременная реализация репродуктивных функций. Необходимо сохранять первую беременность, особенно у молодых женщин с так называемой «наследственной миомой». Следует избегать чрезмерного ультрафиолетового облучения, повышенных температурных воздействий, особенно после 30 лет.

В заключение необходимо подчеркнуть, что миома матки является результатом соматической мутации клеток миометрия вследствие многочисленных повреждающих факторов. Поэтому в основе профилактики должны превалировать здоровый образ жизни и сохранение репродуктивного здоровья.